बनारस / हुगली (कोलकाता) : वैसे जब भी नदियों की बात आती है पवित्र नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती के साथ हुगली नदी का भी नाम लिया जाता है। उसी तरह जब नदियों की पवित्रता की बात आती है तो मन में सर्वप्रथम गंगा नदी की ही बात ही आती है। लेकिन जब हम पश्चिमी बंगाल के इतिहास में नदियों की कहानी को दोहराते हैं तब हुगली नदी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह तक़रीबन 260 किमी लंबी गंगा नदी की एक शाखा के रूप में अपने अस्तित्व में है जो मुर्शिदाबाद से निकलती है जहां गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक – बांग्लादेश से बहने वाले भाग को पद्मा कहते हैं और दूसरा हुगली नदी के नाम से विख्यात है। हुगली नदी की दो सहायक नदियों में दामोदर नदी और रूपनारायण नदी हैं। गंगा नदी की अन्य धाराओं की भांति हुगली-भागीरथी नदी को भी हिन्दुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। इसकी औसत गहराई लगभग 108 फीट और अधिकतम गहराई है 381 फीट है। हावड़ा में यह अधिकतम गहराई 147 फीट के साथ बहती है। बैरकपुर और सेरामपूर में इस नदी की अधिकतम गहराई 300 फीट है।

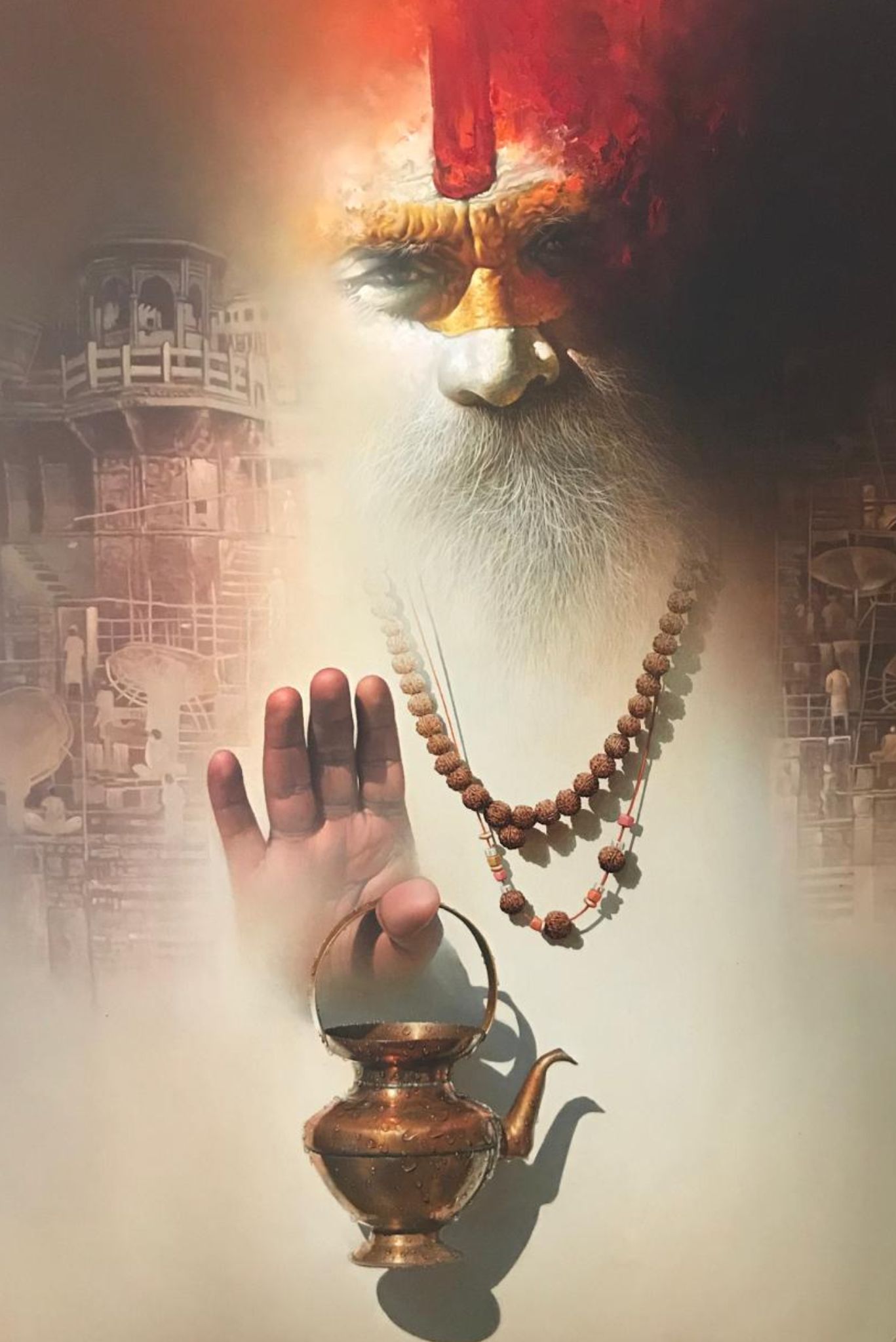

हुगली नदी, उसकी पवित्रता, उसकी गहराई, उसके स्रोतों की चर्चा यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस शहर, इस प्रान्त में जन्म लिए हरेक व्यक्ति, चाहे इस प्रान्त में आज रहते हैं अथवा विश्व के किसी कोने में प्रवासित हो गए हों; अपने मानस पटल पर सदा ही कला और साहित्य को विशेष स्थान दिए हैं। यही कारण है की इसे भारत का सांस्कृतिक शहर भी कहा जाता है। हुगली नदी के तट पर बसा भारत का एक प्राचीनतम शहर जो अपने उद्गम के समय से अपने साहित्यिक, क्रांतिकारी और कलात्मक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यह शहर, भारत की पूर्व राजधानी होने के कारण आधुनिक भारत की साहित्यिक और कलात्मक सोच का जन्म स्थान भी रहा है और आज भी अपने ह्रदय में उसे धरोहर बनाकर रखा है – यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कल का कलकत्ता और आज का कोलकाता। और इसी शहर में रहते हैं महान कलाकार अमित भर। ऋषिकेश, हरिद्वार, मिर्जापुर, कानपुर, प्रयागराज के रास्ते बनारस होते हुए गंगा की अविरल धारा जिस तरह अपने किनारे बसे शहरों की मिट्टी को धोते हुगली नदी के माध्यम से पश्चिम बंगाल होते जीवंत रूप में सागर में विलीन हो जाती है, अमित भर की कलाकृति भी उसी तरह कला को समझने, परखने वालों के ह्रदय में अपना स्थान बनाते जीवंत बन जाती है। अमित भर की बनारस के घाटों की चित्रांकन अद्भुत है।

कलकत्ता के महान कलाकार परेश दास, निलय घोष और सुबल जाना को अपना गुदेव मानने वाले श्री अमित भर का जन्म कलकत्ता शहर में ही है। वाटर कलर वाले पेंटिंग पर लाइट और शेड का का गजब का कमाल दिखने वाले यह कलाकार अब तक अनेकों पेंटिंग कर चुके हैं, प्रदर्शनी लगाये हैं और सम्मान पाये हैं। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता पहली जनवरी 2001 को रखा गया। इसका पूर्व “कैलकटा’ था लेकिन बांग्ला भाषी इसे सदा कोलकाता या कोलिकाता के नाम से ही जानते है। नाम की कहानी और विवाद चाहे जो भी हों इतना तो तय है कि यह आधुनिक भारत के शहरों में सबसे पहले बसने वाले शहरों में से एक है। सन 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी “जाब चारनाक” ने अपने कंपनी के व्यापारियों के लिये एक बस्ती बसाई थी, आठ साल बाद, कंपनी ने एक स्थानीय जमींदार सावर्ण रायचौधरी से तीन गाँव (सूतानुटि, कोलिकाता और गोविंदपुर) लिया इन तीन गाँवों का विकास प्रेसिडेंसी सिटी के रूप में करना शुरू किया।

सन 1927 में किंग जॉर्ज – 2 के आदेशानुसार यहाँ एक नागरिक न्यायालय की स्थापना की गयी। बाद में 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उसने इसका नाम “अलीनगर” रखा। लेकिन साल भर के अंदर ही सिराजुद्दौला की पकड़ यहाँ ढीली पड़ गयी और अंग्रेजों का इस पर पुनः: अधिकार हो गया। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कैलकटा को ब्रिटिश शासकों के लिए भारत की राजधानी बना दी जो 1912 तक भारत में अंग्रेजों की राजधानी बनी रही, बाद में भारत की राजधानी दिल्ली बनी।

ये बात तो राजनीतिक है, परन्तु जो तथ्य है वह यह की बंगाल की कला में कला के विभिन्न रूप हैं। मसलन नृत्य, पेंटिंग्स, मूर्तिकला आदि। वे पर्यटक जो पश्चिम बंगाल की कला को जानना चाहते हैं उनकी पहली पसंद शांतिनिकेतन होती है। मेले और त्योहार पश्चिम बंगाल पर्यटन का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, जगदधात्री पूजा आदि प्रसिद्ध त्योहार शामिल हैं जिसमें विभिन्न रूप में स्त्री शक्तियों की पूजा की जाती है। गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष हज़ारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। बंगाल में साहित्य, कला और संगीत की त्रिवेणी बहती है। यहाँ जनसामान्य में साहित्य, कला, नाटक और संगीत के प्रति जैसा अनुराग है वह भारत के अन्य प्रान्तों में दुर्लभ है। 1911 तक कोलकाता देश की राजधानी थी। राजाराम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों के कारण बंगाल में सामाजिक रूढ़ियाँ कमजोर हुईं जिसके कारण बंगाल में राष्ट्रवादी आन्दोलन की राजनीतिक चेतना विकसित हुई। रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे सांस्कृतिक पुरुषों के प्रयास से जन सामान्य में साहित्य और संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। कला संस्कृति से जुड़ना सुसंस्कृत होने की शर्त बनी।

20 वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में नवजागरण और जातीय चेतना के उन्मेष के कारण कला में भी भारतीयता की तलाश शुरू हुई। इसके पूर्व केरल में राजा रवि वर्मा यूरोपियन कला के सम्मिश्रण से, कला के क्षेत्र में नवजागरण का सूत्रपात्र कर चुके थे। वे ब्रिटिश शासन काल में यूरोपीय कलाकारों की शैली में, भारतीय जनमानस में गहरे पैठी देवी देवताओं और पौराणिक आख्यानों पर आधारित चित्र बनाकर अकेले ही उन यूरोपीय कलाकारों के सामने चुनौती पेश कर रहे थे। राजा रवि वर्मा के चित्र तत्कालीन राजा महाराजा के महलों से लेकर जनसाधारण के घरों में कैलेंडर के रूप में मौजूद और काफी लोकप्रिय था। आज हिंदुस्तान में जन मानस में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है, वह राजा रवि वर्मा की ही देन है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, यूरोपीय शैली के बरक्स जिस भारतीय शैली की तलाश कर रहे थे, उसका एक रास्ता यह था कि वे राजा रवि वर्मा की शैली को ही आगे बढ़ाते जैसा कि हेमेन मजुमदार ने किया परंतु तब कला में जिस भारतीयता की तलाश की जा रही थी वह अधूरी रह जाती।

19 वीं सदी के अंतिम दशक में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एवं क्राफ्ट में ई.वी. हैवल प्रिंसिपल बनकर आये । हैवल पहले विदेशी थे जिन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में भारतीय कला का मूल्यांकन किया था। उनके विचार भारत की कला और भारत के इतिहास दोनों के संबंध में सुलझे हुए थे। उन्होंने विदेशी संस्कारों से ग्रसित और हीन भावनाओं से पीड़ित भारतीय मानस को एक नई कला चेतना दी। हैवल का मत था कि भारत की चित्रकला और मूर्तिकला मात्र प्रतिरूप नहीं है,वह व्यक्ति विशेष के दैहिक रूप मात्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती बल्कि उसके अंतर्निहित अध्यात्मिक भावों को भी उजागर करती है।

इसी तरह यामनी राय बंगाल-स्कूल को पश्चिमी शैली से प्रभावित मानते थे। पश्चिमी शैली के अंधानुकरण को वे हेय दृष्टि से देखते थे। विदेशों में आज भी यामिनी राय के चित्रों की मांग है क्योंकि वे एकमात्र भारतीय कलाकार हैं जिनमें शत-प्रतिशत भारतीयता है।यामिनी राय के बाद आधुनिक भारतीय चित्रकला में अमृता शेरगिल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अमृता ने अपनी छोटी सी आयु में भारतीय चित्रकला को अपनी मौलिक प्रतिभा से एक नई दिशा और ऊँचाई दी। उसने अपनी चित्रकला के लिए भारतीय विषयों खासकर आम महिलाओं के जीवन को आधार बनाया।

1942 में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था । 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा । जनजीवन अस्त- व्यस्त हो गया, लेकिन बंगाल स्कूल के प्रशिक्षित कलाकारों ने तत्कालीन समाज के कटु यथार्थ को चित्रित नहीं कर पाये । जिन कलाकारों ने बंगाल के दुर्भिक्ष का अपनी कलाकृतियों में चित्रण किया उनमें प्रमुख थे — जैनुअल बैदिन, आदिनाथ मुखर्जी,चित्तोप्रसाद, रामकिंकर बैज, सोमनाथ होर ,प्राणनाथ मागो। आजादी के बाद बंगाल में शुरुआती दौर की चित्रकला में पाश्चात्य और भारतीय शैलियों के मिश्रण की अधिकता थी। बंगाल में जोगेन चौधुरी, गणेश पाइन, कार्तिक चन्द्र पाइन और गणेश हालोई जैसे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने अपने बचपन में भारत विभाजन का दंश को भोगा हैं, शरणार्थी जीवन के संघर्ष के ताप को महसूस किया है। शैशवास्था का तनाव इन कलाकारों का कामों में झलकता है।

गणेश हालोई अद्भुत शैली में लैंडस्केप को चित्रित करते हैं। इनका लैंडस्केप देख कर ऐसा लगता है जैसे काफी ऊँचाई से अवलोकन कर चित्रित किया गया हो। गणेश हालोई बंगाल में अमूर्त शैली में काम करने वाले गिने चुने कलाकारों में से एक हैं।विकास भट्टाचार्य ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मुख्यधारा सेमी-ऐब्सट्रैक्ट के विपरीत जाकर आकृति मूलक ओर पोर्ट्रेट में अपना विशिष्ट मुकाम बनाया है। ये कला में यथार्थ शैली के पक्षधर हैं।बी आर पनेसर’कोलाज शैली’ के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। रंगों के वजाय वे कागज़ के टुकड़ों को चिपकाकर पेंटिंग बनाते हैं। उन्होंने ग्राफ़िक माध्यम में भी बहुत अच्छे काम किये है। पनेसर जी ने शकीला जैसे फूटपाथ पर रहने वाले बच्चे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कलाकार बनाने में योगदान दिया है, जो उन्हें विशिष्ट बनाता है।बी आर पनेसर इसे ‘ह्यूमन कोलाज’ कहते हैं। अरिंदम चटर्जी अमूर्त शैली में लैंडस्केप चित्रित करते हैं। अमूर्त दृश्यों को उम्दा कलाकृतियों में बदल देने की कलाकार के पास एक अद्भुत क्षमता एंव शैली है।कहा जाता है कि महिलाएं आदिकाल से समाज को मापने का पैमाना रहीं हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति से जाना जा सकता है कि समाज कितना समुन्नत है।

बहरहाल, वापस अमित भर के पास चलते हैं। एक स्व-शिक्षित कलाकार, अमित भर ने वाराणसी की अपनी मनमोहक पेंटिंग्स से सफलता और लोकप्रियता हासिल की है। उनके कैनवस शांत हैं, फिर भी जीवन से भरे हुए हैं, जैसे कि धुंध भरी नदी से नावें निकलती हैं और साधु घाटों पर चढ़ते हैं। लोगों से लेकर वास्तुकला और प्रकृति तक, उनके काम में प्रत्येक विवरण को बहुत सटीकता और नाटकीय प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत किया गया है। कुछ वर्ष पूर्व कला लेखिका और इतिहासकार संध्या बोर्डेवेकर को उन्होंने कहा था कि ‘मेरे पिता, चाची और चाचा चित्रकारी में बहुत अच्छे थे। लेकिन चूँकि इससे उन्हें किसी तरह की आजीविका नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसे एक शौक के रूप में लिया। जब मेरे पिता ने कला के प्रति मेरे जुनून को देखा, तो उन्होंने मुझे इससे दूर करने और ऐसे विषयों में मेरी रुचि जगाने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिससे मुझे अच्छी आजीविका कमाने में मदद मिले। मैं उन्हें दोष नहीं देता; हर माता-पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय किया और अपने जुनून को जारी रखा।’

कलाकार भर आगे कहते हैं कि ‘अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 6 या 7 साल की छोटी सी उम्र में भी मैं बहुत अच्छी तरह से चित्रकारी करता था। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है जब मैं हुगली नदी के किनारे, गंगा घाट पर, अपने गृहनगर चिनसुरा के बहुत करीब बैठा था और कागज़ के टुकड़ों पर रेखाचित्र बना रहा था। मेरे साथ छात्रों का एक समूह और उनके कला शिक्षक भी थे। उन्होंने मेरे कंधे पर नज़र डाली कि मैं क्या बना रहा हूँ। वह निलोय घोष थे, जो एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कलाकार और शिक्षक थे, जो अपने स्टूडियो में कला की शिक्षा देते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी कक्षा में निःशुल्क शामिल होने के लिए कहा। एक कलाकार के रूप में मेरे विकास में यह पहला जीवन बदलने वाला मोड़ था।’

उनका कहना है कि ‘निलोय घोष के मार्गदर्शन में मेरी ड्राइंग में बहुत सुधार हुआ। मैंने तय किया कि जब मैं स्कूल खत्म कर लूंगा, तो कला में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखूंगा। उस समय, मैं कलाकार-शिक्षक सुबल जन से भी मिला, जो कोलकाता के सरकारी कला महाविद्यालय में पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे अच्छे कला महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन किया और प्रवेश परीक्षाओं के लिए जीवन अध्ययन और अन्य व्यावहारिक विषय सिखाए। मैं फुटपाथ पर बिकने वाली किताबों की दुकानों से पुरानी किताबें खरीदता था, जिनमें यूरोपीय मास्टर कलाकारों की पेंटिंग की तस्वीरें होती थीं और उन तकनीकों को आजमाता था जो उन्होंने इस्तेमाल की थीं। यह एक बहुत अच्छा अभ्यास था।’

मेरे परिवार की मुश्किल आर्थिक स्थिति के कारण, मैंने मूवी होर्डिंग्स को पेंट करने, सभी तरह के डिज़ाइन का काम करने, ड्राइंग, पेंटिंग, कला से जुड़े काम करने का काम लिया। इससे मुझे पैसे कमाने में मदद मिली और साथ ही एक कलाकार के रूप में मेरे कौशल को कई तरह से निखारा। चूँकि मूवी होर्डिंग्स को पेंट करने के लिए यथासंभव अभिनेताओं के करीब यथार्थवादी चेहरे बनाने पर अच्छे नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसलिए मेरे चाचा ने मुझे परेश दास से मिलवाया, जो एक बहुत अच्छे कलाकार थे, जो एक स्कूल में पढ़ाते थे और मेरे घर के काफी करीब रहते थे। शुरुआत में, उन्होंने मुझे ‘होर्डिंग पेंटर’ समझकर टाल दिया, लेकिन जब उन्होंने मेरी स्केचबुक देखी, तो वे मेरा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। वह मार्गदर्शन अमूल्य था क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रश स्ट्रोक के महत्व, कैनवास पर मानव त्वचा को कैसे चित्रित किया जाए, सबसे छोटी झुर्रियों पर काम करने और कई अन्य यथार्थवादी पेंटिंग तकनीकों के बारे में समझाया और दिखाया। इसने पोर्ट्रेट में मेरे बाद के काम की नींव रखी।’

वे आगे कहते हैं: “इस दौरान मैंने कुछ स्थानीय कपड़ा प्रिंटरों के लिए कपड़े पर छपाई के लिए डिज़ाइन भी बनाए। मुझे तब नहीं पता था कि यह एक बेहतरीन नौकरी का अवसर था। मैं कपड़ा छपाई की एक बड़ी कंपनी के लिए काम करने के लिए बैंगलोर चला गया। मुझे रहने के लिए एक घर दिया गया था, और जैसे-जैसे मैं उस शहर में आगे बढ़ा और कपड़ा छपाई में आधुनिक तकनीक के बारे में सब कुछ सीखा, मैंने नौकरी बदली। मेरा वेतन बढ़ा, और मुझे एक कार भी दी गई। मेरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन मैं खुश नहीं था। यह मेरे जीवन में दूसरा जीवन बदलने वाला मोड़ था। रातों-रात मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और इसके साथ ही वह सब खो गया जिसे हम ‘जीवन की अच्छी चीजें’ कहते हैं। मैं सचमुच सड़क पर था, फुटपाथ पर सोता था। अपनी बचत से, मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया जहाँ मैं रहता था और स्कूली छात्रों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। मैं फिर से ड्राइंग और पेंटिंग करने लगा। और काफी खुश था।

भर कहते हैं: “एक दिन, मैंने बैंगलोर में रहने वाले बंगालियों के स्थानीय संघ द्वारा शहर में पूजा समारोहों का एक पोस्टर देखा। मैंने उनसे संपर्क किया और आवश्यक सजावट और देवी की छवि रखने वाले बड़े पंडाल को बनाने का काम मिला, जो पूरे बंगाल में और जहाँ भी बंगाली समुदाय दुर्गा पूजा मनाते हैं, वहाँ प्रचलित एक पारंपरिक और लोकप्रिय प्रारूप है। मेरे द्वारा डिज़ाइन किए गए उस पंडाल ने इतना ध्यान आकर्षित किया कि मैं आने वाले त्योहारों और पारिवारिक समारोहों से संबंधित और अधिक परियोजनाओं से अभिभूत हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने बैंगलोर के कुछ कला-प्रेमियों और कला दीर्घाओं का ध्यान आकर्षित किया।”

बैंगलोर की उन दीर्घाओं में से एक ने मुझे तुरंत एक प्रदर्शनी की पेशकश की। मैं बहुत खुश था! यह मेरे जीवन में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जीवन-परिवर्तनकारी मोड़ था। मेरी बैंगलोर गैलरी से समर्थन निरंतर और सक्रिय था। इसने मुझे भारत भर के अन्य शहरों और बाद में, दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास दिया। मैंने पोर्ट्रेट पर भी काम करना शुरू किया। इनमें सतह अलंकरण का एक अतिरिक्त आयाम था, एक तकनीक जो मैंने कपड़ा डिजाइन और छपाई पर काम करते समय सीखी थी। मेरे पोर्ट्रेट भी किसी व्यक्ति के केवल यथार्थवादी चित्रण से परे थे – उन्हें चेहरे की विशेषताओं के ‘लैंडस्केप’ में उनके जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों या घटनाओं के चित्रों के साथ हाइलाइट किया गया था।

फिर एक दिन मुझे वाराणसी की एक तस्वीर मिली जिसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। तस्वीर में दिख रही गंगा मुझे बचपन के हुगली के गंगा घाट पर ले गई। यादें ताज़ा हो गईं। मैंने वाराणसी के लिए अगली फ्लाइट पकड़ी। मैं सुबह से लेकर देर रात तक उस पुराने पवित्र शहर में घूमता रहा, असामान्य नज़ारे, मंदिर, घाट, गंगा पर नावें, संकरी गलियाँ, श्लोक और मंत्रों का जाप, इसकी व्यापक आध्यात्मिकता को देखता रहा। मैंने वाराणसी पर एक पूरी प्रदर्शनी बनाई, जिसमें इसके कई पहलुओं को दर्शाया गया। तब से वाराणसी मेरी कल्पना में बहुत बड़ा है और इस पर काम करना एक शानदार विषय है। मैं एक नए व्यक्ति के रूप में वापस आता हूँ, मेरा सिर और दिल दृश्यात्मक रूप से रोमांचक विचारों से भरा हुआ है। 2005 में, मैंने व्यक्तिगत रूप से नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में अपना शो आयोजित किया, जिसमें 37 ऐक्रेलिक पेंटिंग और वॉटरकलर प्रदर्शित किए गए। वे सभी बिक गए – यह एक तरह का रिकॉर्ड था! प्रदर्शनी को मीडिया – प्रिंट और टीवी में व्यापक रूप से कवर किया गया था।

व्यक्तिगत रूप से, मुझे जल रंग बनाना बहुत पसंद है। मेरी पिछली प्रदर्शनियों में कैनवस की तुलना में जल रंग ज़्यादा थे। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण माध्यम है – आप गलती करते हैं, और इसे सुधारना संभव नहीं है। हालाँकि कला दर्शक जल रंग को लेकर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब खरीदने की बात आती है, तो लोग कैनवास पर तेल या ऐक्रेलिक को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा ही है। लेकिन मेरे दिल में, जो राज करता है वह है वाराणसी और जल रंग। मैं बैंगलोर में रहता था और काम करता था, लेकिन मुझे अपने माता-पिता की बहुत याद आती थी। मैं चाहता था कि मेरे पिता यह समझें कि कला एक सच्चे दृढ़ निश्चयी कलाकार को एक अच्छी आजीविका कमाने में मदद कर सकती है। यह अवसर 2007 में आया जब मेरी बैंगलोर गैलरी ने हाल ही में खुले लीला पैलेस होटल में एक प्रदर्शनी आयोजित की, जो नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब है। यह एक बहुत बड़ा एकल शो था जहाँ मैंने अपनी बनाई हर तरह की कलाकृति प्रदर्शित की थी। बैंगलोर के “कौन कौन है” और हर जगह से कला संग्रहकर्ता आमंत्रित किए गए थे। मैं अपने पिता को उद्घाटन के लिए बुला लाया, और उन्हें शो के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्वलित करने का सम्मान मिला।